XV – À celle qui est voilée

À celle qui est voilée – Les références

Les contemplations – Livre sixième : Au bord de l’infini ;

Collection Bouquins, Robert Laffont, Œuvres complètes de Victor Hugo – Poésie II, p 502.

À celle qui est voilée – L’enregistrement

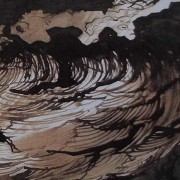

Je vous invite à écouter À celle qui est voilée, un poème du Livre sixième – Au bord de l’infini, des Contemplations, de Victor Hugo.

Il est précédé de XIV. Ô gouffre ! l’âme plonge…

et suivi de XVI. Horror.

À celle qui est voilée

À celle qui est voilée – Le texte

XV

À celle qui est voilée

Tu me parles du fond d’un rêve

Comme une âme parle aux vivants.

Comme l’écume de la grève,

Ta robe flotte dans les vents.

Je suis l’algue des flots sans nombre,

Le captif du destin vainqueur ;

Je suis celui que toute l’ombre

Couvre sans éteindre son cœur.

Mon esprit ressemble à cette île,

Et mon sort à cet océan ;

Et je suis l’habitant tranquille

De la foudre et de l’ouragan.

Je suis le proscrit qui se voile,

Qui songe, et chante, loin du bruit,

Avec la chouette et l’étoile,

La sombre chanson de la nuit.

Toi, n’es-tu pas, comme moi-même,

Flambeau dans ce monde âpre et vil,

Âme, c’est-à-dire problème,

Et femme, c’est-à-dire exil ?

Sors du nuage, ombre charmante.

O fantôme, laisse-toi voir !

Sois un phare dans ma tourmente,

Sois un regard dans mon ciel noir !

Cherche-moi parmi les mouettes !

Dresse un rayon sur mon récif,

Et, dans mes profondeurs muettes,

La blancheur de l’ange pensif !

Sois l’aile qui passe et se mêle

Aux grandes vagues en courroux.

Oh, viens ! tu dois être bien belle,

Car ton chant lointain est bien doux ;

Car la nuit engendre l’aurore ;

C’est peut-être une loi des cieux

Que mon noir destin fasse éclore

Ton sourire mystérieux !

Dans ce ténébreux monde où j’erre,

Nous devons nous apercevoir,

Toi, toute faite de lumière,

Moi, tout composé de devoir !

Tu me dis de loin que tu m’aimes,

Et que, la nuit, à l’horizon,

Tu viens voir sur les grèves blêmes

Le spectre blanc de ma maison.

Là, méditant sous le grand dôme,

Près du flot sans trêve agité,

Surprise de trouver l’atome

Ressemblant à l’immensité,

Tu compares, sans me connaître,

L’onde à l’homme, l’ombre au banni,

Ma lampe étoilant ma fenêtre

À l’astre étoilant l’infini !

Parfois, comme au fond d’une tombe,

Je te sens sur mon front fatal,

Bouche de l’Inconnu d’où tombe

Le pur baiser de l’Idéal.

À ton souffle, vers Dieu poussées,

Je sens en moi, douce frayeur,

Frissonner toutes mes pensées,

Feuilles de l’arbre intérieur.

Mais tu ne veux pas qu’on te voie ;

Tu viens et tu fuis tour à tour ;

Tu ne veux pas te nommer joie,

Ayant dit : Je m’appelle amour.

Oh ! fais un pas de plus ! Viens, entre,

Si nul devoir ne le défend ;

Viens voir mon âme dans son antre,

L’esprit lion, le cœur enfant ;

Viens voir le désert où j’habite

Seul sous mon plafond effrayant ;

Sois l’ange chez le cénobite,

Sois la clarté chez le voyant.

Change en perles dans mes décombres

Toutes mes gouttes de sueur !

Viens poser sur mes œuvres sombres

Ton doigt d’où sort une lueur !

Du bord des sinistres ravines

Du rêve et de la vision,

J’entrevois les choses divines… –

Complète l’apparition !

Viens voir le songeur qui s’enflamme

À mesure qu’il se détruit,

Et, de jour en jour, dans son âme

A plus de mort et moins de nuit !

Viens ! viens dans ma brume hagarde,

Où naît la foi, d’où l’esprit sort,

Où confusément je regarde

Les formes obscures du sort.

Tout s’éclaire aux lueurs funèbres ;

Dieu, pour le penseur attristé,

Ouvre toujours dans les ténèbres

De brusques gouffres de clarté.

Avant d’être sur cette terre,

Je sens que jadis j’ai plané ;

J’étais l’archange solitaire,

Et mon malheur, c’est d’être né.

Sur mon âme, qui fut colombe,

Viens, toi qui des cieux as le sceau.

Quelquefois une plume tombe

Sur le cadavre d’un oiseau.

Oui, mon malheur irréparable,

C’est de pendre aux deux éléments,

C’est d’avoir en moi, misérable,

De la fange et des firmaments !

Hélas ! hélas ! c’est d’être un homme ;

C’est de songer que j’étais beau,

D’ignorer comment je me nomme,

D’être un ciel et d’être un tombeau !

C’est d’être un forçat qui promène

Son vil labeur sous le ciel bleu ;

C’est de porter la hotte humaine

Où j’avais vos ailes, mon Dieu !

C’est de traîner de la matière ;

C’est d’être plein, moi, fils du jour,

De la terre du cimetière,

Même quand je m’écrie : Amour !

Marine-Terrace, janvier 1854

Répondre

Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !